记者 毛超峥 袁伟鑫 通讯员 傅丹丹

8月12日下午,萧王庙街道滕头未来社区光伏电站并网,标志着滕头村实现全域清洁能源覆盖。回溯往昔,滕头村生态治村的脚步铿锵有力,从改土造田到发展立体农业,再到成立全国首个村级环保委员会,滕头村用几十年的坚守,在这块不足2平方公里的土地上创造了“乡村神话”,也为“两山”理念的浙江实践写下一个又一个鲜活注脚。

“阳光经济”照亮乡村振兴路

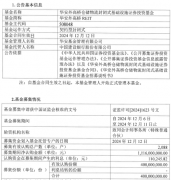

滕头未来社区共有住房181套,光伏电站采用585W组件总计3350块,年均发电量约193万千瓦时,是宁波市农村单体容量最大的屋顶光伏项目,同时也是今年1月国家发展改革委和国家能源局下发《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》后建成的首批新型电力系统共富乡村项目。滕头未来社区光伏电站由村集体投资,村民仅需提供屋顶资源,并按屋顶面积享受相应的电费补贴。通过多余电力输入电网,预计每年可为村集体创造超50万元的收益,而产权明晰、利益共享的机制,也让村民成为绿色发展的直接受益者。经测算,滕头未来社区光伏电站项目每年可减少二氧化碳排放1924吨。“目前,滕头村还保有光伏建设余量,未来将根据乡村发展,持续跟进光伏建设。”滕头村总工程师于卿介绍道。

滕头村对于绿色能源的探索远不止于此,早在1978年,滕头村就依托本村养殖业的优势,开始了户建沼气池和节柴灶相结合的能源建设,到1991年,村里投资65万元新建了一个容积500立方米的沼气池,利用本村畜牧场粪便,日产沼气1000立方米。此后,村里陆续引入风光互补路灯、太阳能热水器等新能源设备,持续为村民的绿色生活注能。

在“两山”理念的指引下,滕头村走出了一条具有地方特色的绿色能源变革之路。下一步,滕头村将持续做好绿色能源文章,探索电网侧储能、光储充、微风发电等。

生态红线守牢绿色发展底线

在当天的并网仪式上,滕头村环保委员会副主任傅德明仔细听取讲解,并带领村民代表实地验收。“在项目引进前,我们就环保问题对项目承接方进行了全面了解,并向他们明确表示,涉及污染、能耗风险的项目一律不得获批。”从项目招引到建设运营,傅德明带领环保委员会进行了全过程追踪式监督。

严苛的准入机制背后,是滕头村对于生态立村的坚守和维护。既要看经济账,更要看“生态账”,这是滕头村发展的核心,也是全体村民的共识。

早在上世纪六十年代,滕头村就利用田头渠边垒土成墩,种植果树,这是滕头立体农业和现代农业发展的开端,也是滕头村村民生态思维的萌芽。1993年,滕头村成立了全国首个村级环保委员会,对可能产生污染的项目实行一票否决制,明确了绿色产业的发展脉络。1998年,滕头村率先开发生态旅游产业,积极打造植物组培观光园、农俗风情游乐等项目。2002年,滕头村村委出台了《保护生态环境和加强卫生管理实施细则》,引导全体村民自觉保护乡村生态环境,自此,滕头村生态文明建设的意识更加强烈。2010年,溪口-滕头旅游景区获评国家5A级旅游景区,同年滕头景区接待游客153万人次,实现了“好看的村庄能赚钱”的目标蓝图。

创新机制激活绿色动能

近年来,滕头村党委创新“生态研学+”产业模式,串联景区景观、农事体验、低碳科普等文旅场景,打造生态研学走廊。首创“村集体主导+专业运营”双轮驱动机制,由村集体统筹生态资源开发,引入专业团队实施精细化运营,形成“资源统筹—专业管理—收益共享”闭环。

在绿色生态的发展之路上高歌猛进之余,滕头村还较早开始探索区域党建联建发展模式,联合周边6村及1所高校,共同构建区域党建联建机制,牵头成立党建引领乡村振兴经济联合体。通过制度联推、规划联定、民生联动、区域联手等方式,带动各村集体经济收入年均增长23%。此外,滕头村帮扶河北阜平店房、新疆库车团结、四川甘洛瓦姑录等村落地产业项目8个,创造1000多个就业岗位,形成跨区域绿色共富生态圈。2019年,滕头乡村振兴学院正式成立,聚焦乡村振兴和共同富裕,在全国范围持续开展经验传输、人才培育、项目帮扶等工作,截至目前,该学院累计线上线下培训学员16万余人次,并在西藏、新疆、湖北等地共开设了7家分院、2个教学基地,持续推进滕头经验全国共促共享。

几十年治村之路上,滕头村收获了“全球生态500佳”“世界十佳和谐乡村”等世界级荣誉,并收获了上海世博会的“入场券”,以唯一入选的乡村实践案例馆身份,向世界展现了“乡村,让城市更向往”的生态样本,带动青年返乡潮。三代滕头人用实践证明,守护好绿水青山,生态优势就能源源不断地转化为发展优势、富民优势。如今,滕头村以其蓬勃的生机与吸引力,书写着“绿水青山”与“金山银山”交相辉映的崭新篇章,打造出人与自然和谐共生的现代化乡村典范,为乡村振兴提供了可复制、可推广的鲜活样本。

手机阅读分享话题

手机阅读分享话题