11月27日,探鱼杭州西溪龙湖天街店正式启幕。这是探鱼在杭州的第三家直营门店,也是其年度华东市场布局的收官之作。新店入驻即成为商圈内的热门打卡点,开业当日客流爆满。

人气持续火爆 开业再掀排队潮

探鱼杭州西溪龙湖店坐落于西湖区西溪龙湖天街核心商圈,精准覆盖周边庞大的年轻客群与家庭消费群体。开业当日,门店便迎来持续客流高峰,午晚市时段座无虚席,候客长龙成为商场一景。

开业期间,探鱼的成功其背后是品牌一贯坚持的产品主义与体验深耕。以首创“鲜青椒爽麻烤鱼”为核心爆品,凭借独家秘制配方的鲜嫩口感,持续强化“爽麻鲜香”的味觉记忆点。正是这种对产品匠心与消费趋势的深度把握,使探鱼不断积累忠实客群,形成“吃过探鱼,才爱烤鱼”的品牌追随效应。

报纸拍照机成打卡新地标

除了美食体验,杭州西溪龙湖店门口的“报纸拍照机”已成为年轻人争相打卡的社交新地标。这台设备并非简单拍照,而是深度融合了当下小红书最火的“报纸头版”玩法——用户可DIY多种复古或潮流模板,机器会智能合成顾客照片与“吃过探鱼,才爱烤鱼”的品牌口号,生成一份专属的《头条大事件》主题报纸。

整个过程仅需几十秒,体验流畅且趣味性强。许多年轻顾客在现场扮演“头条人物”,手举报纸与朋友合影,随即分享至小红书等平台,这类内容因创意十足、互动感强,在小红书上快速引发二次传播,形成“打卡-分享-再引流”的传播闭环。有用户笔记中写道:“在探鱼不仅能吃鱼,还能当一回‘头条明星’,仪式感拉满!”此类自发传播不仅强化了品牌的年轻化形象,也为门店持续带来线下热度,成为连接线上口碑与线下体验的关键纽带。

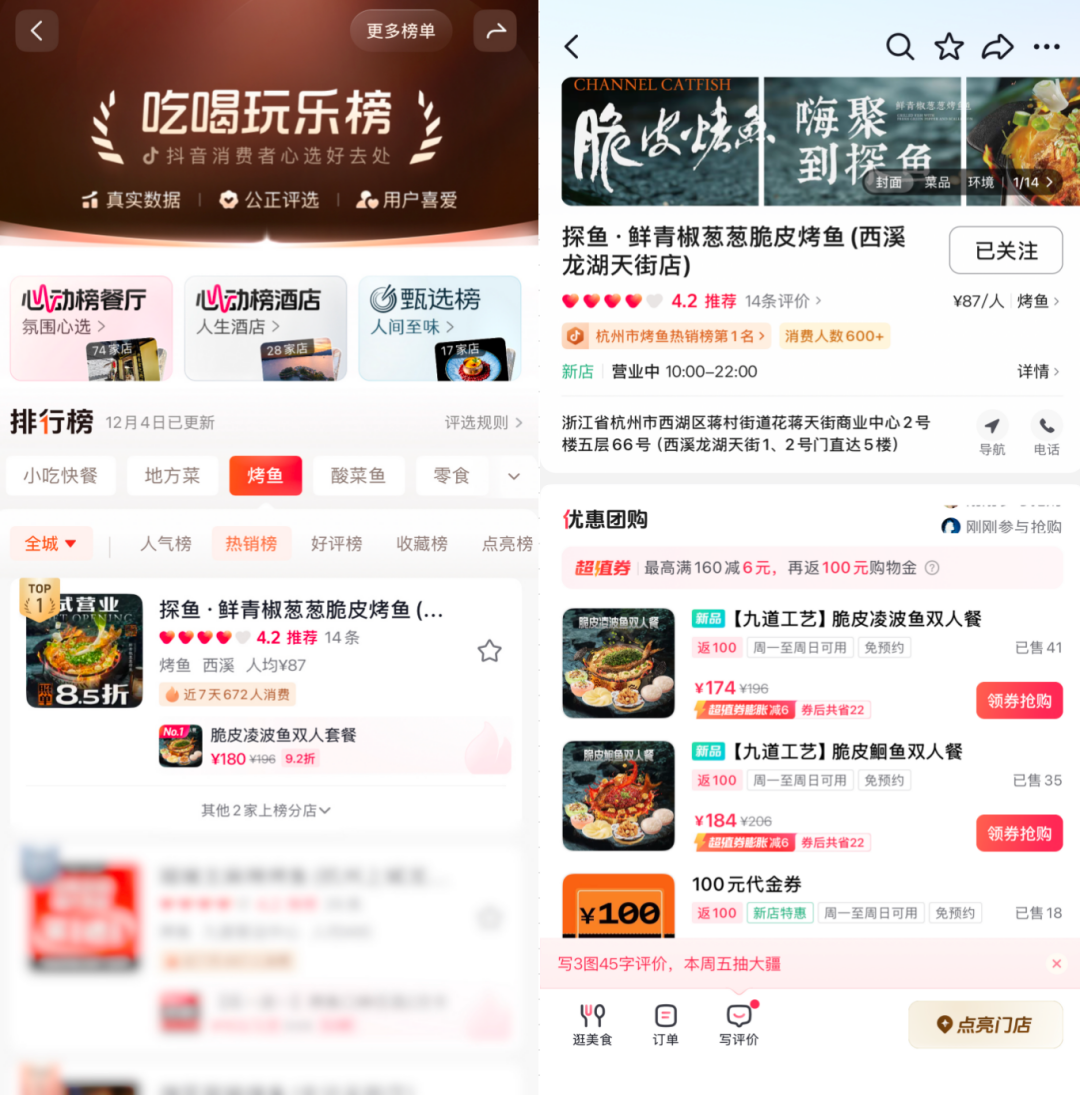

抖音烤鱼热销榜第一 线上口碑持续领跑

在抖音生活服务平台持续 “霸榜” 的探鱼,正用数字化打法为线下门店注入强劲客流活力。连续多月蝉联“抖音烤鱼热销榜”榜首的背后,是海量用户真实好评的集中爆发。评论区中,“鲜嫩入味”、“口味选择多”、“环境适合打卡聚会”成为高频标签,而近期,“为了报纸拍照机也要再来一次”等提及互动体验的评论显著增多,显示出线上口碑正从单纯的产品评价,延伸至对品牌整体体验的认可。

探鱼杭州西溪龙湖店的开业成功实现了线上势能向线下消费的高效转化。许多用户专程为生成个性化《头条大事件》报纸而来,由此形成“抖音引流+小红书扩散”的完整营销闭环——抖音的热销榜单解决“为何来”的消费动机,而拍报机体验则创造“为何分享”的传播价值,不仅放大新店声量,更将“热销榜第一”的线上热度通过线下互动沉淀为品牌年轻化、社交化的鲜明形象,真正实现品效合一。

华东市场持续深耕 2025年布局圆满收官

杭州西溪龙湖店的成功开业,为探鱼2025年在华东市场的战略布局画上圆满句号。

华东市场的持续深耕,彰显了探鱼强大的品牌张力与市场适应能力。探鱼用智能互动吸引眼球,在抖音制造爆款,每进一座新城都能掀起打卡热潮。这套打法让它成为年轻人心中妥妥的烤鱼界C位。从“打卡消费”到“口碑裂变”,不仅让探鱼成功锁定新一代核心客群,更为 拓展2026年的华东市场蓄满了冲刺新征程的能量。

手机阅读分享话题

手机阅读分享话题